|

|||||

| 淨御原の朝に至りて、天下の萬の姓を改めて、分かちて八等と爲す。唯、當年の勞 |りのみを序てて、天降りし績に本づかず。其の二つを朝臣と曰ひ、中臣氏に賜ひて、 |命に大刀以ちてす。其の三つを宿禰と曰ひ、齋部氏に賜ひて、命に小刀を以ちてす。 斎部広成「古語拾遺」 大化の改新・壬申の乱などを経た天武期、中臣と忌部の間に少しずつ格差が生まれ始めます。古語拾遺にある記述と同じ内容を日本書紀から引きます。 | 十一月の戊申の朔に、大三輪君・大春日臣・阿倍臣・巨勢臣・膳臣・紀臣・波多臣・物 |部連・平群臣・雀部臣・中臣連・大宅臣・栗田臣・石川臣・櫻井臣・采女臣・田中臣・小墾 |田臣・穗積臣・山背臣・鴨君・小野臣・川邊臣・櫟井臣・柿本臣・輕部臣・若櫻部臣・岸田 |臣・高向臣・完人臣・來目臣・犬上君・上毛野君・角臣・星川臣・多臣・胸方君・車持君・綾 |君・下道臣・伊賀臣・阿閇臣・林臣・波彌臣・下毛野君・佐味君・道守臣・大野君・坂本臣・ |池田君・玉手臣・笠臣・凡て五十二氏に姓を賜ひて朝臣と曰ふ。 「日本書紀 巻29 天武天皇下 天武13年(685年)11月」 | 十二月の戊寅の朔、己卯に、大判連・佐伯連・阿曇連・忌部連・尾張連・倉連・中臣酒 |人連・土師連・掃部連・境部連・櫻井田部連・伊福部連・巫部連・忍壁連・草壁連・三宅連・ |兒部連・手繦連丹比連・靭丹比連・漆部連・大湯人連・若湯人連・弓削連・神服部連・額 |田部連・津守連・縣犬養連・稚犬養連・玉祖連・新田部連・倭文連・氷連・凡海連・山部連 |・矢集連・狹井連・爪工連・阿刀連・茨田連・田目連・小子部連・菟道連・猪使連・海犬養 |連・間人連・舂米連・美濃連・諸會臣・布留連、五十氏に、姓を賜ひて宿禰と曰ふ。 「日本書紀 巻29 天武天皇下 天武13年(685年)12月」 単純に、中臣と忌部だけでは解りにくいのですが、こうやって朝臣、宿禰それぞれの姓を賜った氏族をずらり、並べるとなるほど。広成老の不満にも合点がゆきます。つまり、朝臣になっているのは、系譜的に殆どが景行天皇以降の諸天皇の後裔と伝えられる氏族なんですね。もちろん、時代が随分離れていますから、当時でもすでに皇族とは言い難いものも含まれるのでしょうが、そういう氏族のたちの中に混じって、突出した扱いとなっているのが中臣氏と物部氏。 一方、忌部と同じ宿禰を賜った氏族たちは、と言いますと天神・天孫の末裔とされるものが殆ど。...広成老にしてみれば、物部のことは横に置いたとしても、かつては等しく神職を分け合っていた中臣が何故、宿禰ではなく一等上の朝臣なのか。妥当なのは宿禰であって、逆に中臣が朝臣ならば、われら忌部だって、朝臣となってもおかしくはないはずだ、といったところなのでしょう。 余談になりますが、朝臣や宿禰は、天武が制定した姓です。真人を筆頭に、朝臣が2番目で、宿禰が3番目、となりますね。前述している連云々は、この制定以前のものです。 ここに、1つの史観が変化していること、読み取れると思います。かつては天孫や高天原の天神たちの末裔が、この国の中枢であるという考え方だったのに対し、神代ももはや遠くなり皇統も第40代(弘文天皇/大友皇子もカウントしています)ともなると、皇統により近い氏族こそが、高貴あるいは上位、とされるようになった。 そして、中臣氏は、すでに鎌足を輩出しています。天智と一緒に、大化の改新を成し遂げた政治家の氏族が、そういう扱いを受けたこともまた、現代に生きるわたしたちならば理解できるのでしょうが、あくまでも神職であることこそが、氏族の誇りである、としてきた忌部氏、その広成老には、納得するのが難しかったのかもしれません。 これ以降、各地神社の取り扱い、神事に使う道具類の作り手、本来、2氏で司るべき神職を中臣氏が専横しているなどなど、広成老の筆は中々止まりません。一括で引用します。 | 天平の年中に至りて、神帳を勘へ造る。中臣、権ひを専らにして、意の任に取りみ |捨てみす。由有る者は、小さき祀りも、皆列なる。縁无き者は、大きなる社も猶廃てら |る。敷奏し施行ふこと、当時、独歩なり。諸社の封税、総べて一門に入る。 斎部広成「古語拾遺」 | 天照大神は、本、帝と殿を同じくしたまへり。故、供へ奉る儀も、君と神と一体なり |き。天上より始めて、中臣・齋部の二氏は、相副に日神を祷り奉る。猿女が祖も、亦、神 |の怒りを解く。然れば、三氏の職は、相離るべからず。而るに、今、伊勢の宮司は、独り |中臣氏を任して、二氏に預からしめず。 斎部広成「古語拾遺」 | 凡べて、神殿・帝殿を造り奉らむことは、皆、神代の職に依るべし。齋部の官は、御 |木・麁香の二郷の齋部を率て、伐るには齋斧を以ちてし、堀るに齋鋤を以ちてす。然る |後に、工夫、手を下して、造り畢へて後に齋部、殿祭し、及、門祭し訖はりて、乃ち御座 |すべし。而るに、伊勢の宮、及、大嘗の由紀・主基の宮を造るときに、皆、齋部に預から |しめず。 斎部広成「古語拾遺」 | 又、殿祭・門祭は、元、太玉の命の供へ奉りし儀にして、齋部氏の職る所なり。然れ |ども、中臣・齋部、共に神祇官に任され、相副に供へ奉る。故、宮内省の奏す詞に称さ |く、 |「御殿祭に仕へ奉らむとして、中臣・齋部、御門に候ふ」 | とまをす。宝亀の年中に至りて、初めて宮内少輔従五位の下中臣朝臣常、恣に奏す |詞を改めて云さく、 |「中臣、齋部を率て、御門に候ふ」 | とまをす。彼の省、因循ひて永く後の例と爲して、今に改めず。 斎部広成「古語拾遺」 | 又、神代より肇めて、中臣・齋部の神事に仕へ奉ること、差降有ること無し。中間よ |り以來、権ひ一氏に移る。齋宮の寮の主神司の中臣・齋部は、元、七位の官に同じかり |き。而るに、延暦の初るに、朝原の内親王の、齋き奉る日に、殊に齋部を降として、八 |位の官と爲し、今に復らず。 斎部広成「古語拾遺」 | 凡べて、幣を諸神に奉ることは、中臣・齋部、共に其の事に預かれり。而るに、今、大 |宰の主神司は、独り中臣を任して、齋部に預からしめず。 斎部広成「古語拾遺」 | 諸國の大きなる社にも、亦、中臣を任めし、齋部に預からしめず。 斎部広成「古語拾遺」 | 凡べて、鎮魂の儀は、天鈿女の命の遺跡なり。然れば、御巫の職さ、旧の氏を任すべ |し。而るに、今、選ぶ所、他氏を論はず。 斎部広成「古語拾遺」 | 凡べて、大幣を造ることにも、亦、神代の職に依りて、齋部の官、供作る諸氏を率て、 |例に准ひて造り備ふべし。然れば、神祇官の神部は、中臣・齋部・猿女・鏡作・玉作・ |盾作・神服・倭文・麻續等の氏有るべし。而るに、今、唯、中臣・齋部等の二三氏のみ有 |り。自余の諸氏は、考選に預からず。神の裔ゑ亡せ散りて、其の葉絶えなむとす。 斎部広成「古語拾遺」 | 又、勝宝九歳に、左弁官の口宣に、 |「今より以後、伊勢の大神の宮の幣帛の使は、専ら中臣を用ゐて、他姓を差はすこと |勿れ」 | といへり。其の事行はれずと雖も、猶、官の例に載する所にして、未だ刊り除かれ |ず。 斎部広成「古語拾遺」 古語拾遺が上奏されたのは平城天皇の時代。京都遷都を実行したのが、その先代の桓武です。すでに大化の改新すらも遠く、不比等・藤原4兄弟も没して。ですが、もうその頃の天皇は何代も、藤原氏の娘を后にしていますし、すなわちそれは藤原氏の子が皇統を継いでいることと同義。...広成老の憤懣やるかたない様は、文面からも、そしてそれ以上に行間からも滲み出ているのですが、難しいでしょうね。 逆に、平城がよく、この上奏文を認めたものだ、とすら思えてしまいそうです。さらに言うならば、もし...、もし当時の忌部(斎部)が、藤原氏にとってそれなりの脅威となるうるものであれば、そもそも古語拾遺は現存していなかったかもしれません。書くのが少々切ないですけれど、この古語拾遺の存在こそが、すでに藤原=中臣にとって、忌部がそれくらいの存在でしかなかったこと、証明してしまっているのだと思います。 逆に、ここでどうしても目を奪われてしまうのは、藤原氏の要職掌握の手腕。前述しているように、それまでの史観が変化しているからこそ、なんですが、そもそも最初に天皇という概念、天皇制という体制を固めたのは天武です。その天武亡き後に皇統を継いだ持統は自らの都に藤原氏の名前を冠したほど。 壬申の乱はあくまでも天智の後継を争ったものであればこそ、大友にすべての罪を被せて天智の正当なる後継者として、新時代を切り拓いた、という立場の天武・持統が、天智と供に大化の改新を為した鎌足を手放すはずも無く、その結果としての平城の世が有る...。持統の時代から約100年の後のことになりますけれども。 そういう意味では、神代に謡われた五伴緒の諸氏が、こんなにも蔑ろにされているのに、なぜ中臣だけが、という広成老の論拠自体が、移りゆく時代の流れに乗り切れなかった者たちの視野を表しているようで、何とも言えない感情が込み上げてきます。 そう、つまり大化の改新とは、まさしく1つの時代の終焉と幕開けでもあり、同時に現代で言うところの革命にも値しているわけで、それをそれとして気づけていない、あるいは認められないゆえのもの。それこそが古語拾遺である、とも言えてしまうでしょう。 ただ、1つ面白いのがその平城の時代に起きたこんな訴訟について、日本後紀が記している一文があります。 |庚午。先是中臣忌部兩氏各有相訴。中臣氏云。忌部者。本造幣帛。不申祝詞。然則不可 |以忌部氏爲幣帛使。忌部氏云。奉幣祈祷。是忌部之職也。然則以忌部氏爲幣帛使。以中 |臣氏可預祓使。彼此相論。各有所據。 | 是日勅命。據日本書紀。天照大神閇天磐戸之時。中臣連遠祖天兒屋命。忌部遠祖太 | 玉命。掘天香山之五百箇眞坂樹。而上枝懸八坂瓊之五百箇御統。中枝懸八咫鏡。下 | 枝懸青和幣白和幣。相與致祈祷者。然則至祈祷事。中臣忌部並可相預。又神祇令云。 | 其祈年月次祭者。中臣宣祝詞。忌部班幣帛。踐祚之日。中臣奏天神壽詞。忌部上神璽 | 鏡劔。六月十二月晦日大祓者。中臣上御祓麻。東西文部上祓刀。讀祓詞訖。中臣宣祓 | 詞。常祀之外。須向諸社供幣帛者。皆取五位以上卜食者充之。宜常祀之外。奉幣之使。 | 取用兩氏。必當相半。自餘之事。專依令條。 「日本後紀 巻14 大同元年(806年)8月10日」 日本後紀はこう語ります。曰く 「庚午。これより先、中臣と忌部の両氏からの訴訟があり、中臣氏が 『忌部の役割は本来、幣帛を作ること。祝詞を上げることではないので、祝詞を読み上げ、幣帛を捧げる幣帛使になることができない』 と主張したのに対し、忌部氏は 『奉幣と祈祷は忌部の職掌であるので、忌部が幣帛使、中臣氏は祓使となって祓えに当たるべきだ』 と主張。両者それぞれに拠もあることから、本日、次のような勅命が出された。 『日本書紀には天照大神が天岩戸にこもった時、中臣連の遠祖である天児屋命と忌部の遠祖である天太玉命が、天香山の五百箇真坂樹を掘り出し、上の枝に八坂瓊の五百箇御統を架け、中の枝に八咫鏡を架け、下の枝に青和幣と白和幣を架け、供に祈祷した、とある。これにより、祈祷は中臣・忌部両氏が共に与えるべきである。また、神祇令には“年・月次祭では中臣氏が祝詞を宣べ、忌部氏が幣帛を班て。天皇の踐祚大嘗祭の時は、中臣氏が天神の寿詞を奏上し、忌部氏が皇位の象徴である神璽の鏡と剣を上進せよ。6月・12月の晦日の大祓えでは中臣氏が祓の麻を進め、東西の文部が、祓刀を上進して祓詞を読め。終わったら中臣氏が祓詞を宣べよ。臨時の祭礼では、5位以上で卜いに適った者を選び、諸社に出向いて幣帛奉納のことに当たらせよ”とある。これより臨時の祭礼にあっては、奉幣使には中臣・忌部両氏を充て、共に相半ばとなるようにせよ。自余については令条に従い行え』」 果たしてこれを、どう見るべきなのでしょうね。神祇令は現代でも確認できる最古のものは養老令になりますが、ここで詔されている内容は、すべて養老令のものと何ら相違はありませんけれども。 |神祇令9 季冬条 季冬<月次祭/鎮火祭/道饗祭>/前件諸祭。 | 供神調度及礼儀。斎日皆依別式。其祈年月次祭者。百官集神祇官。 | 中臣宣祝詞。忌部班幣帛。 |神祇令13 践祚条 凡践祚之日。中臣奏天神之寿詞。忌部上神璽之鏡釼。 |神祇令17 常祀条 凡常祀之外。須向諸社。供幣帛者。皆取五位以上ト食者充。 | <唯伊勢神宮。常祀亦同> |神祇令18 大祓条 凡六月十二月晦日大祓者。中臣上御祓麻。東西文部上祓刀。読祓 | 詞。訖百官男女。聚集祓所。中臣宣祓詞。ト部為解除。 「養老律令 神祇令 抜粋」 天皇の詔、としては極めて無難、あるいは真っ当なもの、なのでしょうね。故事、あるいは律令に則っているのですから。ですがこれはあくまでも訴訟に対する詔であって、その後の実際についてはよく解りません。 ですがそもそも、古語拾遺自体をどう見るのか、という点では1つの指針ともなるのではないか、と。...つまり、古語拾遺はいち氏族が、あくまでも自身たちのアピールを行っているものであって、歴史的信憑性はどれほどのものか、ということですね。同様の理由で先代旧事本紀なども、未だに様々な議論の元となっていますけれども。

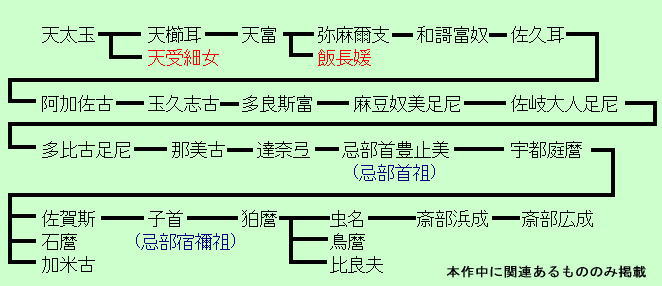

時代は前後してしまいますが中央の忌部氏、つまり天富命の末裔たちの足跡は、日本書紀にも様々に見られます。その中でも、個人的に注目してしまった記述を幾つか引きます。 | 壬辰に、将軍吹負、乃樂山の上に屯む。時に荒田尾直赤麻呂、将軍に啓して曰さく、 |「古京は是れ本の営の処なり。固く守るべし」 | とまうす。将軍従ふ。則ち赤麻呂・忌部首子人を遣して、古京を戍らしむ。 「日本書紀 巻28 天武天皇上 即位前記(673年)7月」 将軍吹負、と言えば「さゝなみのしがゆ」でも随分書きましたけれど、そう。壬申の乱に於ける天武勝利の立役者の1人。つまり、中央忌部は壬申の乱の際、天武側について戦った、ということになります。 ここに登場する忌部子人(別名・子麿)は次第々々に衰退してゆく忌部氏の中で、本来あるべき神職として、名前が残っている唯一ともいっていい人物・忌部作賀斯の子。 | 難波の長柄の豊前の朝に至りて、白鳳四年に、小花の下諱部首作賀斯を以ちて、祠 |官の頭に拝して、王族、宮内の礼儀、、婚姻・卜筮のことを掌り叙てしむ。夏・冬二季 |御卜の式、始めて此の時に起れり。作斯の胤、其の職を継がず、陵遅れ衰微へて今に |至る。 斎部広成「古語拾遺」 その子が何故か神職ではなく、武人として活躍したわけですね。さらにもう1つ。こちらの記述はある意味ではもっと注目すべきものとなります。 | 丙戌に、天皇、大極殿に御して、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野 |王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連子首・小錦下阿曇連稻敷・難波連大形・大山上 |中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしたまふ。 |大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す。 「日本書紀 巻29 天武天皇下 天武10年(682年)3月」 お解りでしょうか。はい、つまり日本書紀の元となった帝紀の編纂にあたり、主たる執筆者として参加していたのが、やはり子人だった、と。今度は武官ではなく、文官としての活躍、とも言えるでしょう。蛇足ではありますが、他にも記紀の出雲神話や、出雲国造神賀詞にも関与していたのではないか、という学説を見たことがあります。...いや、これが事実だとしたら、後世への影響という意味では忌部氏、やはり五伴緒の1柱の末裔、とも思ってしまいますけれども。 ですが、繰り返すことになってしまいますけれど、いかに神官としての作賀斯が優れていたとしても。その子であった子人が武官として、文官あるいは学者として、優れていたのであっても。政治家ではなかった...。なかったんです。 果たして、子人はその約100年後、自らの子孫が氏族の扱いについて、その忸怩たる思いを上奏することを、ほんの一瞬でも想像できたのでしょうか。因みに、広成老は子人の玄孫に当たります。 また、それからさらにさらに時代を下って1200年もの後。その広成老の上奏文すらもまた、いち氏族のアピールにすぎない、という見解を負う結果となってしまうことは、...誰1人として想像もしていなかったのでしょうし、そもそもが出来なかったことでしょう。 何が正しいかはさて擱き、少なくともわたしの自身の基本姿勢は 「それを言ってしまったら日本書紀や続日本紀などの正史とされるものだって、そう大差ないもの」 です。すでに繰り返し書いていますが、歴史というものは何処から見るか、何を見るか、でまるで万華鏡のように変わってしまうのが宿命だと思っています。何よりもわたしはあくまでも上代文学を文学として捉えたうえでのアプローチをしているのであって、決して歴史学としてこれら紀行文をものしているわけではありませんよし。 ともあれ、政治と宗教。政教一致の時代に於いて、けれども、確かに時代はその境界に少しずつ、少しずつ、溝を穿ってゆきました。そして迎えた平安期。持統の時代からだと300年、広成老が切々と訴えた平城の時代から200年の後、この天下は自分のものだ、と思う。そう謡いきったのが藤原道長でしたね。 古語拾遺を読む度、わたしが覚える感慨はいつだって1つです。 「神代は、本当に遠くなってしまった。...神代は、もう終わってしまったのだ」 と。

けれども、その一方で、中央ではないここ・安房の地で、神代からの習いを継ぎ伝えしてきた一族がいます。幣のための麻と木綿/ゆう、を求めて拓かれた土地があります。ならば今、こうして安房神社に詣でている身としては、それをそれとして享受すればそれでいい。 それだけを胸に、次の訪問地へと向かいます。雨はもう、止んでいました。 遠つ神遠つ祖みな離れなほし稲むしろみな川ゆくごとし 遼川るか (於:安房神社境内) -・-・-・-・-・-・-・-・-・-・- 上代文学とはおよそ無関係なのですが、房総半島最南端の野島崎付近には、子どもの頃よりいつかはきっと訪ねたい、と思っていた地名があります。布良。訪ねてみたかった理由は、小学生くらいでしたか、視力がかなり悪いことから、星を眺めるよう、親から勧められまして。それ関連の子ども図鑑などを読むうちに、シリウスに次いで全天で2番目に明るいのが、りゅうこつ座のカノープス、という星であることを知りました。 けれどもこの星、南半球ではよく見えるのですが、関東の緯度だと水平線ぎりぎりにしか見えない、とのこと。恐らく彼の地では昔から、ぎりぎり見えていたのでしょうね。地元でのカノープスの古名は布良星、と。 子ども心に、布良に行けばカノープスが見られる。布良、いつかきっとゆくんだ、と思っていたものでしたが、まさかこの地を訪ねる理由が、カノープスではなく安房忌部氏に成り代わってしまう、とは今日の今日まで、思っていませんでしたね、そう言えば。 しかも、夜ではなく真昼。それもついさっきまでは雨まで降っていた、という星を見るには全く適さない条件です。これには流石に、自分でも笑ってしまいました。 きっかけは、安房神社へ向かう途中、地図や資料を確認していて、ふと見つけてしまった布良神社、という文字。当然ですが式内社にはないお社で、けれども布良の2文字は子ども時代からの興味が拭い去りがたく、急遽 「行ってみたい...」 と思ってしまったんですね。しかも安房神社のごく近くという立地にどうしても、と。厳密に言えば、行ってみたかったのはあくまでも布良、という土地であって布良神社ではないのですが。いや、それ以前に、すでに自身は“あの”布良に来ているわけで、それが頭の中でどう飛躍してしまったのか、 「布良神社? 行きたい...」 と。きっかけは星。けれども着地は上代文学。そんな不純なのか、純粋なのかよく解らない衝動だけが、一気に込み上げてしまって、とにかく行こう、と。

けれども、よほど小さなお社なのか、ロードマッブなどでは拾うこと叶わず。そこで安房神社境内にあるコミュニティセンターのような建物に寄り、職員さんに頼りました。 「布良神社の場所を教えていただけませんか」 「ああ、布良崎神社ですね」 いま思い返すと、お社の名前を間違えていること、指摘していただいていたのでしょうがそれに気づくだけの知識すらない状態でして。対応してくださった女性職員さんが 「わたしの実家のすぐ近くなんで」 と描いてくださった地図と、加えて口頭での説明も書き取って、安房神社から来た道を少し戻る形でそろそろ、と。細い細い地元の方にとっての生活道路のような道を、案内通りに行ったりきたりしているうち、小ぶりな白い鳥居が。東国鎮護・布良崎神社、という文字を見て、この時初めて布良神社、ではなく布良崎神社であること、理解しました。 |

|||||

BEFORE BACK NEXT |